X

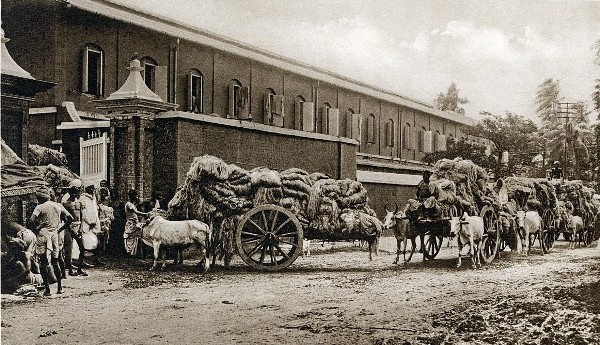

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা তথা অভিবক্ত বাংলায় পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। ১৮৮৫ সালে জর্জ অকল্যান্ড একজন বাঙালি অংশীদার (শ্যামসুন্দর সেন) নিয়ে কলকাতার হুগলি নদী তীরবর্তী রিশড়া নামক স্থানে প্রথম পাটকল স্থাপন করেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় পাট উৎপাদিত হত। কিন্তু ১৮৮৫ সালের পূর্বে স্থানীয় তন্তুবায় শ্রেণি দরিদ্র জনগণের জন্য মোটা বস্ত্র তৈরি করত। পাটভিত্তিক শিল্প স্থাপনের অনুপ্রেরণা আসে স্কটল্যান্ডের ডান্ডি থেকে। নেপোলিয়ানের যুদ্ধের সময় ঘন ঘন নৌ-অবরোধের ফলে রাশিয়ার শন জাতীয় গাছের কারখানাগুলো বিকল্প হিসেবে পাট ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। ১৮৩২ সালে বেলফোর ও মেলভিলের কারখানাগুলো কলকাতার বিভিন্ন স্থান থেকে কাঁচাপাট আমদানি করে এবং এই কাঁচাপাটের সঙ্গে তিমির তেল ও জল মিশিয়ে পাট নরম করে নেয়। ১৯৩৮ সালে এই নতুন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। এ সময় ডান্ডির মিলগুলো জাভা থেকে আমদানি করা চিনির জন্য ডাচ সরকারের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ ব্যাগ তৈরির কার্যাদেশ পায়। ডাচ সরকার এই তৈরিকৃত পাটের ব্যাগ গ্রহণ করে এবং এই মোটা ক্যানভাস বিশেষ সামগ্রী হিসেবে স্থায়ীরূপ লাভ করে। এই ব্যবস্থা কাপড় ও ব্যাগ উৎপাদনে পাটের ব্যবহার শুরুতে সহায়তা করে। ফলে পাটশিল্পে নতুন প্রেরণার সূচনা হয়।

অবশ্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধই (১৮৫৪-৫৬) প্রকৃতপক্ষে পাটশিল্পকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। বিশ্ববাণিজ্য প্রতি বছর শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে ঔপনিবেশিক অঞ্চল থেকে বিকল্প আঁশ সহজলভ্য হলে ডান্ডির কারখানাগুলো আর অলসভাবে বসে থাকেনি। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) এই বিকল্প প্রক্রিয়ায় আরো উৎসাহ প্রদান করে। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকা থেকে তুলার সরবরাহ অনেকাংশেই সীমিত হয়ে পড়ে। কারণ পরিখা যুদ্ধকালে ইউনিয়ন এবং কনফেডারেসির সৈন্যদের জন্য মোটা বস্তা ও বালির বস্তা, পাটের আঁশ দিয়ে পাকানো সুতা, দড়ি সরবরাহ বিঘ্নিত হয় এবং মূল্যও বৃদ্ধি পায়। ফলে ডান্ডির টেকসই বিকল্প আঁশের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। উভয় ক্ষেত্রেই এই শিল্প নতুন ব্যবহারকারীর সন্ধান পায় যারা আর কখনো শন বা তুলার ব্যবহারে ফিরে যায়নি। এই স্থায়ী পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল তুলনামূলকভাবে পাটের সস্তা দামের সুবিধা। এভাবে প্রথম যখন বাংলায় পাটকল স্থাপিত হয়। তখন ডান্ডির মিলগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাদের পণ্যের জন্য নতুন বাজারের সন্ধান করছিল। কিন্তু কলকাতার মিলগুলো প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দ্রুত অগ্রগতি সাধন করে। ১৮৮২ সালে মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮টিতে উন্নীত হয় এবং ১৯০১ সালে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার সুতা কাটার টাকু, ১৫ হাজার তাঁত, ১ লাখ ১০ হাজার শ্রমিক এবং চার কোটি ১০ লক্ষ টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে মিলের সংখ্যা ৩৫-এ উন্নীত হয়। এখানে উৎপাদিত ৮৫% পাটজাত দ্রব্য অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাট শিল্প উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হয় এবং কলকাতা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঘটনাক্রমে সব পাটকল রাজধানী শহরের আশেপাশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিদেশি পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে বাঙালিরা এই শিল্পের সঙ্গে আদৌ জড়িত ছিল না, শুধুমাত্র একজন প্রথম পাটকল স্থাপনের অংশীদার ছিলেন। পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা কলকাতা কেন্দ্রিক গড়ে উঠার পেছনে কিছু সহায়ক উপাদান কাজ করে। এগুলো ছিল কম শ্রম-মূল্য (প্রায় ১/৩ ভাগ), কাঁচাপাটের সহজলভ্যতা, দীর্ঘ সময় কাজ করানো এবং অধিকতর মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন। বিশ শতকের প্রথম তিন দশক থেকে পাটশিল্পের অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়। ১৯০৩-০৪ সালে পাটকলের সংখ্যা ছিল ৩৮টি, কিন্তু ১৯২৯-৩০ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে ৯৮টিতে উন্নীত হয়। উৎপাদনের দিক থেকে স্থাপিত তাঁতের সংখ্যা তিন গুণ বেড়ে যায় এবং এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১ লাখ ২৩ হাজার ৬৮৯ থেকে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ২৫৭ জনে উন্নীত হয়। এরমূল কারণ ছিল বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে উচ্চ মুনাফা। বিশ্ববাজারে পাটজাত দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদার কারণেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ফৈয়াজ আহমেদ.....

সূত্র: বাংলাপিডিয়া

All Rights Reserved © Copyright 2025 | Design & Developed by Webguys Direct