X

প্রতি বছর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কি?

প্রিন্স বিশ্বাস

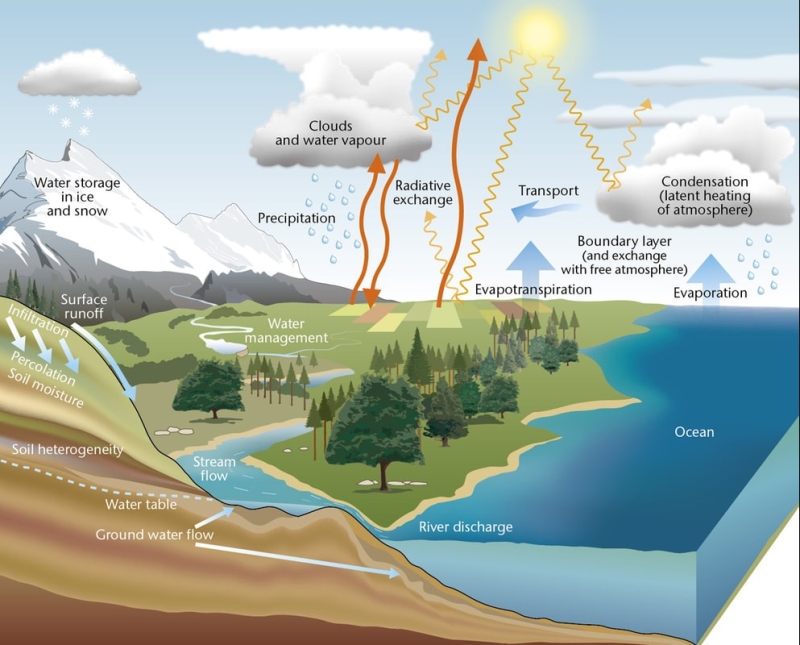

গত কয়েক বছরের মতই এবছরও গ্রীষ্মের শুরু থেকেই রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে তাপপ্রবাহ। প্রতিবছরই দেখা যাচ্ছে দৈনিক তাপমাত্রার নতুন নতুন রেকর্ড তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? কি বা এর প্রতিকার? শৈশব থেকেই আমরা শুনে আসছি যে, অরণ্য হ্রাস, বৃক্ষছেদন ইত্যাদিই পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাত হ্রাসের মূল কারণ। কিন্তু কিভাবে উদ্ভিদের দ্বারা পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা বিস্তারিত ভাবে কোথাও সর্বসাধারণকে শেখানো হয় না বা মাধ্যমিকের পাঠক্রমে রাখাও হয় নি। আর এই মূল কারণ অজ্ঞাত থাকলে কিন্তু অরণ্য রক্ষা বা বৃক্ষরোপনের প্রতি মানুষের উৎসাহ বৃদ্ধি করা মুশকিল। তাই আসুন একটু জানতে চেষ্টা করি। শুরুতেই জানতে হবে, এই উত্তাপের উৎস কি? আমাদের প্রিয় বাসভূমি পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিদিনের উত্তপ্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাপের মূল উৎস কিন্তু সৌরতাপ। তবে সূর্য থেকে আগত তাপ-তরঙ্গের পুরোটাই কিন্তু বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে না। পৃথিবীতে আগত সূর্যরশ্মির প্রায় 34% মেঘপুঞ্জ, ধুলিকণা দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। এই ফিরতি রশ্মি পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডলকে সরাসরি উত্তপ্ত করে না। সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে তাপশক্তি এসে পৌঁছায় তার শতকরা 19 ভাগ বায়ুমণ্ডল প্রত্যক্ষভাবে শোষণ করে নেয় এবং শতকরা 47 ভাগ ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় । অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীতে আগত তাপশক্তির শতকরা মোট 66 ভাগ তাপশক্তি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তোলে । একে কার্যকরী সৌর বিকিরণ (Effective Solar Radiation) বলে। অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ শতকরা 34 ভাগ তাপশক্তির 25 ভাগ মেঘপুঞ্জ থেকে, 7 ভাগ বায়ুমণ্ডল থেকে এবং 2 ভাগ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গরূপে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। সেই কারণেই ঐ 34 ভাগ সূর্যশক্তি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করতে পারে না। পৃথিবী থেকে সূর্যরশ্মির প্রত্যাবর্তনের এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে অ্যালবেডো বলে। অর্থাৎ পৃথিবীর গড় অ্যালবেডো হল 34% । এখন এই 66% তাপ যা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তার মোকাবিলার একমাত্র উপায় হল জল। জলের বাস্পীভবনে ঐ তাপকে খরচ করতে পারলেই ঐ তাপ বাস্পের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে উর্ধ্বাকাশে পৌঁছাবে এবং সেখানে শীতল বাতাসের সংস্পর্শে পৌঁছে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত রূপে আবার মাটিতে নেমে আসবে। অর্থাৎ জলের অনুগুলিই এক্ষেত্রে তাপের বাহক হিসাবে ঐ তাপকে বহন করে উপরের শীতল স্তরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে। অভিকর্ষের বিরুদ্ধে বাস্পীয় কনাগুলির এই উর্ধ্বাগমনের জন্য অভিকর্ষের বিপক্ষে যে কার্য সম্পাদন করতে হয়, সেই কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও ঐ তাপ শক্তি থেকে রূপান্তরিত শক্তির মাধ্যমে সরবরাহ হয়। এই ঘটনা চক্রাকারে চলতে থাকে যুগ যুগ ধরে এবং এ ধরাধামও জীবের বসবাসের উপযুক্ত থাকে।

অতএব, স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে সৌরতাপকে প্রতিহত করতে হলে নিয়মিত হারে জলের বাস্পীভবনের প্রয়োজন। আবার জলকে সরাসরি সৌরতাপের দ্বারা বাস্পীভূত হতে হলে তা ভূ-পৃষ্ঠের উপরের স্তরে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। কারণ ভূ-গর্ভের বা ভূ-অভ্যন্তরের জলের উপর সাধারনত এই তাপের তেমন প্রভাব পড়ে না। এবং এই কারণেই শীতকালে নলকূলের জল গরম ও গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকে। এখন বৃষ্টির জল ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ নদী, নালা, পুকুরে জমা হলেও অধিকাংশ অংশই মাটিতে শোষিত হতে হতে কালক্রমে ভূ-গর্ভে পৌঁছে যায়। সেই জল ভূ-ত্বকের উপরি স্তরে অবস্থান না করার ফলে সরাসরি সৌরতাপ বা ভূ-পৃষ্ঠ দ্বারা শোষিত তাপের দ্বারা বাস্পীভূত হতে পারে না। একমাত্র উদ্ভিদের উপস্থিতিই ঐ বৃষ্টিপাত ঘটিত জলকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উপর দিকে টেনে রেখে উপরের মাটিকে সিক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারে। যার ফলে বৃষ্টির জলের পাতাল গমন রোধ হতে পারে।কিন্তু কিভাবে উদ্ভিদ এই কাজে সফল হয়? এই কাজে উদ্ভিদের প্রধান অস্ত্র হল বাস্পমোচন। উদ্ভিদ তার শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য মূলরোমের মাধ্যমে দিবারাত্র মাটি থেকে জল শোষণ করে। আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল শরীর থেকে বাস্পাকারে বেরও করে দেয়। যা আর কোনো জীবের দ্বারা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, বাস্পমোচন হল উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজম নিয়ন্ত্রিত এমন এক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার মূল দ্বারা শোষিত জলের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত অংশ লেন্টিসেল, কিউটিকল, পত্ররন্ধ্র ইত্যাদি বায়বীয় অংশের মাধ্যমে দেহ থেকে বাস্পের আকারে বের করে দেয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উদ্ভিদ এই অতিরিক্ত জল শোষণই বা করে কেন আবার বাস্পমোচনই বা করে কেন? এতে তার নিজের কি লাভ? উদ্ভিদ কিন্তু শুধু জলের প্রয়োজনেই জল শোষন করে এমন নয়। বায়বীয় উপাদান ছাড়া তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সে একমাত্র এই জলীয় দ্রবন থেকেই সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় এই খনিজ লবন গুলি জলে খুবই অল্প পরিমানে থাকায়, নিজের প্রয়োজন মেটাতে প্রতিটি উদ্ভিদকেই (তার ইচ্ছা না থাকলেও) অনেক বেশি জল শোষণ করতে হয়। মূলরোম দ্বারা শোষিত জলের প্রায় 97% থেকে 99% ভাগই তার নিজের কাজে লাগে না। সেই জল থেকে শুধু প্রয়োজনীয় পুষ্টি-উপাদান টুকু সংগ্রহ করার পর সেই জলকে সে দেহ থেকে বের করে দেয়, নিজ শরীরকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে। ফলে দিবারাত্র এই বাস্পমোচনের জন্য পত্ররন্ধে আগত জলকনা পরিবেশ থেকে লীনতাপ সংগ্রহ করে বাস্পীভূত হয় এবং পরিবেশের তাপ খরচ হয়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সাধারণ একটি পরিনত ফলযোগ্য আম গাছ, তার আকৃতি অনুযায়ী 350 লিটার থেকে 750 লিটার পর্যন্ত জল প্রতিদিন বাস্পীভুত করে। গড়ে হিসাবে ধরে নেওয়া যায় যে, প্রতিটি আম গাছ প্রতিদিন এক ট্যাঙ্ক (500 লিটার) জল বাস্পমোচন করে। আবার প্রতি গ্রাম জলকে বাস্পীভূত করতে 537 ক্যালোরী তাপের প্রয়োজন হয়। ফলে 500x1000x537=268500000 ক্যালোরী বা 268500 কিলো ক্যালোরী তাপ পরিবেশ থেকে খরচ হয়ে যায় ঐ একটি আমগাছের বাস্পমোচনের ফলে। পরিবেশ ঐ পরিমান তাপের হাত থেকে নিস্কৃতি পায়। এই ভাবেই অরণ্যের হাজার হাজার গাছপালা সারা বছর ধরে কোটি কোটি গ্যালন জলকে বাস্পীভূত করে পরিবেশকে ঠান্ডা রাখে।

লেখক : প্রিন্স বিশ্বাস, শিক্ষক নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়।

All Rights Reserved © Copyright 2025 | Design & Developed by Webguys Direct