X

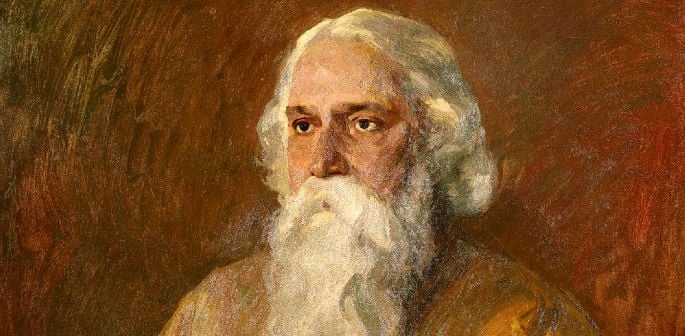

তিন দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জড়িয়ে আছে

প্রিন্স বিশ্বাস

শিক্ষক নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

আজ পঁচিশে বৈশাখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯ তম জয়ন্তী। বাঙলির মানসপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সদাই বিরাজমান। তিনি আমাদের অহংকার। বাঙালির জীবনের যত ভাবনা, বৈচিত্র্য আছে, তার পুরোটাই লেখনী, সুর আর কাব্যে তুলে ধরেছেন কবিগুরু। শৈশব থেকে আমরা আমাদের স্কুলে, কোন অনুষ্ঠান শুরুতে বা অনুষ্ঠান শেষে গাই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমনঅধিনায়ক’। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না তিনটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জড়িত। পৃথিবীর দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে - যথা ভারত আর বাংলাদেশ, এবং শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগ খুঁজে পাওয়া যায় ( তবে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কিছু কম হয় নি - তার রেশ এখনও চলছে ) জাতীয় সঙ্গীত হল রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বীকৃত গান। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় উপলক্ষে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই গান গাওয়া হয় অথবা এর সঙ্গীত বাজানো হয়। জাতীয় সঙ্গীতে একটি জাতির আশা আকাঙ্খা ও গৌরবের প্রতিফলন ঘটে। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার একটি নির্দিষ্ট রীতি আছে। ইতিহাস ঘাটলে জানতে পারা যায় ১৫৬৮ সাল থেকে ১৫৭২ সালের মধ্যে রচিত ডাচ জাতীয় সঙ্গীত ভিলহেলমাস কে সবচেয়ে পুরাতন জাতীয় সঙ্গীত ধরা হয়ে থাকে। যদিও ১৯৩২ সালে সরকারী ভাবে স্বীকৃতি পায় এই জাতীয় সঙ্গীত। জাপানের জাতীয় সঙ্গীত কিমি গা ইয়ো রচিত হয়েছিল ৭৯৪ সাল থেকে ১১৮৫ সালের মধ্যে। কবিতা ভিত্তিক এই রচনা ১৮৮০ সালের পরে জাপানের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী। তিনি একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। সেই সঙ্গে শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। যেটা একজন বাঙ্গালী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের কাছে গর্বের বিষয়। পৃথিবীর আর কোন কবি এরকম বিরল সম্মান হয়তো আর পাইনি।

ভারত : ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে’ গানটির স্বরলিপি পাওয়া যায় না। তাই গানটি কবে কোথায় রচিত হয়, তাও জানা যায় না। ১৯১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গানটি প্রথম গাওয়া হয়। গাওয়া হয়েছিল সমবেত কণ্ঠে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গানের মহড়া হয়েছিল ডাক্তার নীলরতন সরকারের হ্যারিসন রোডের (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) বাসভবনে। পরদিন ‘দ্য বেঙ্গলি’ পত্রিকায় গানটির ইংরেজি অনুবাদসহ এই সংবাদের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র মাঘ ১৩১৮ অর্থাৎ জানুয়ারি ১৯১২ সংখ্যায় ‘ভারত-বিধাতা’ শিরোনামে প্রকাশিত এই গানটি ব্রহ্মসঙ্গীত আখ্যায় প্রচারিত হয়েছিল। সেই বছর ব্রাহ্মদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব মাঘোৎসবেও গানটি গীত হয়। রচনার ইতিহাস জানা না গেলেও গানটির অনুবাদের ইতিহাস কিন্তু জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ গানটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের মদনপল্লী নামে এক জায়গায়। মদনপল্লী এখন অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে। ১৯১৮-১৯ সালে এই মদনপল্লীর বেসান্ত থিওসফিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জেমস এইচ কাজিনস রবীন্দ্রনাথকে সেখানে আমন্ত্রণ জানান। কাজিনস ছিলেন আইরিশ কবি ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। জানা যায়, তাঁর অনুরোধে একটি ছাত্র সম্মেলনে গানটি বাংলায় গেয়ে শুনিয়েছিলেন কবি। পরে মদনপল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে গানটির ইংরেজি অনুবাদের প্রেরণা জোগায়। কাজিনসের স্ত্রী মার্গারেট ছিলেন পাশ্চাত্য সংগীতে বিশেষজ্ঞা। তিনি গানটির স্বরলিপিও করে দেন। মদনপল্লীর বেসান্ত থিওজফিক্যাল কলেজের লাইব্রেরিতে আজও সেই মূল ইংরেজি অনুবাদটি ফ্রেমবদ্ধ আকারে প্রদর্শিত হয়। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের সময় মস্কোয় পায়োনিয়ার্স কমিউনের অনাথ বালক-বালিকারা রবীন্দ্রনাথকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করলে, তিনি তাদের ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে’ গেয়ে শোনান। ১৯৩৭ সালে জাতীয় সংগীত হিসাবে প্রথম ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে’ গানটি প্রস্তাব করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪৩ সালের ৫ জুলাই গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের। সেই দিনই প্রথম জাতীয় সংগীত হিসেবে গানটি গাওয়া হয়। ওই বছরের ২৫ অগস্ট নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন ও ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আরজি হুকুমৎ-এ-হিন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিনও জাতীয় সংগীত হিসেবে জনগণমন গাওয়া হয়েছিল। নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকারের সেক্রেটারি আনন্দমোহন সহায়ের উপর দায়িত্ব দেন গানটির হিন্দুস্থানী অনুবাদের জন্য। তিনি লয়ালপুরের তরুণ কবি হুসেনের সাহায্যে কাজটি সম্পাদন করেন। অনুবাদের সময় মূল গানের সামান্য পরিবর্তন সাধিত হলেও তার ভাব ও সুর অক্ষুণ্ণ থাকে। পরবর্তীকালে আনন্দমোহন সহায়ের লেখা থেকে জানা যায়, এই গান সেই সময় ভারত ও ভারতের বাইরেও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জাপান ও জার্মানির বিদ্বজ্জন সমাজ এই গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ মৌডক রণক্ষেত্রে জয়লাভ করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে ও সেই দিনই প্রথম ভারতের মাটিতে ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে’ ভারতের জাতীয় সংগীত রূপে বাজানো হয়। ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে কোনও জাতীয় সংগীত নির্বাচিত হয়নি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কাছে কোনও এক অনুষ্ঠানে বাজানোর জন্য ভারতের জাতীয় সংগীতের একটি রেকর্ড চাওয়া হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তক্ষুনি ভারত সরকারকে বিষয়টি জানান ও ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে’ গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে বাজানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেলে জাতিসংঘের অর্কেস্ট্রাবাদনের একটি গ্রামাফোন রেকর্ড সেই অনুষ্ঠানে সাফল্যের সহিত বাজানো হয়। জওহরলাল নেহেরু পরে বলেছিলেন, এই গানের সুর সেদিন সকলে প্রশংসা করছিলেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই সুরটির স্বাতন্ত্র ও আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে এর স্বরলিপি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। পরে বিশেষজ্ঞেরাও বলেন, ‘গায়নযোগ্যতা’ বা ‘singabi। ity’-এর কথা মাথায় রেখে ‘বন্দেমাতরম’-এর বদলে ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে’-কেই ভারতের জাতীয় সংগীত করা উচিত। অবশেষে ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখে ভারতের সংবিধান সভা এই গানটিকে জাতীয় সংগীত বা ন্যাশানাল অ্যানথেম হিসাবে গ্রহণ করেন। সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, “জনগণমন নামে পরিচিত গানটি কথা সুরসহযোগে ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে সরকারিভাবে গীত হবে। কোনও নির্দিষ্ট কারণ উপস্থিত হলে সরকার এই গানের কথায় যে কোনও রকম পরিবর্তন আনতে পারবেন। বন্দেমাতরম গানটি যেহেতু ভারতের জাতীয় সংগ্রামে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী, সেই হেতু এটিও জনগণমন-এর সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে। ”

বাংলাদেশ : “ আমার সোনার বাংলা “ গানটি রচিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। গানটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, তাই এর সঠিক রচনাকাল জানা যায় না। সত্যেন রায়ের রচনা থেকে জানা যায়, ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত একটি প্রতিবাদ সভায় এই গানটি প্রথম গীত হয়েছিল। এই বছরই ৭ সেপ্টেম্বর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ২২ ভাদ্র) সঞ্জীবনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে গানটি মুদ্রিত হয়। এই বছর বঙ্গদর্শন পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যাতেও গানটি মুদ্রিত হয়েছিল। তবে ৭ আগস্ট উক্ত সভায় এই গানটি গীত হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশিষ্ট রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের মতে, আমার সোনার বাংলা ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রবন্ধ পাঠের আসরে প্রথম গীত হয়েছিল। আমার সোনার বাংলা গানটি রচিত হয়েছিল শিলাইদহের ডাকপিয়ন গগন হরকরা রচিত আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে গানটির সুরের অণুষঙ্গে। সরলা দেবী চৌধুরানী ইতিপূর্বে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তার শতগান সংকলনে গগন হরকরা রচিত গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ-সমসাময়িক অনেক স্বদেশী গানের সুরই এই স্বরলিপি গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছিল। যদিও পূর্ববঙ্গের বাউলদের ভিডমিড ও ভাটিয়ালি সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি ইতঃপূর্বেই হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৮৮৯-১৯০১ সময়কালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারির কাজে ভ্রমণ ও বসবাসের সময় বাংলার লোকজ সুরের সঙ্গে তার আত্মীয়তা ঘটে। তারই অভিপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক গানগুলি, বিশেষত আমার সোনার বাংলা। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১ মার্চ গঠিত হয় স্বাধীন বাংলার কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ। পরে ৩ মার্চ তারিখে ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভা শেষে ঘোষিত স্বাধীনতার ইশতেহারে এই গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে এই গান প্রথম জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়। ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে এ গানটির প্রথম দশ লাইন সদ্যগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়।

শ্রীলঙ্কা : শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত ‘আপা শ্রীলঙ্কা, নম নম নম নম মাতা, সুন্দর শ্রী বরনী’র মূল রচয়িতা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলাদেশের আগে এটাই ছিল কবির লেখা কোনো গানের দ্বিতীয় জাতীয় সঙ্গীতে রূপান্তর। সে হিসেবে ‘আমার সোনার বাংলা’ কবি রচিত তৃতীয় জাতীয় সঙ্গীত। ভাবতে অবাক লাগলেও ঘটনাটা সত্যি। তবে এর একটি চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। ব্রিটিশ লঙ্কা মানে আজকের শ্রীলঙ্কা থেকে আনন্দ সমরকুন ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে কলা ও সঙ্গীত বিভাগে পড়তে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র। ১৯৩৮ সালে তিনি গুরুদেবের কাছে তার দেশের জন্য একটি গান লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রিয় ছাত্রের এই অনুরোধ ফেরাতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। বাংলায় লিখে দিলেন ‘নম নম শ্রীলঙ্কা মাতা’। সুর করে গানটি তুলেও দিলেন আনন্দকে। ১৯৪০ বিশ্বভারতীর শিক্ষা শেষ করে কবিগুরুর এই গানটি নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন আনন্দ সমরকুন। ১৯৪৬ সালে গানটি সিংহলিভাষায় অনুবাদ করে একটি রেকর্ড বের করলেন শ্রীলঙ্কায়। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা পেল ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। ১৯৫০ সালে নতুন দেশের জাতীয় সঙ্গীত ঠিক করার জন্য স্যার এডউইন ওয়াসজারএটনির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ সময় আনন্দ তার অনূদিত ‘নম নম শ্রীলঙ্কা মাতা’ গানটি এ কমিটির কাছে দেন। কমিটি ১৯৫১ সালের ২২ নভেম্বর এই গানটিকেই শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মোট ৪৪ লাইন আর ২ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড গানটির সময়সীমা। এভাবেই প্রিয় ছাত্রকে লিখে দেওয়া কবিগুরুর মূল গানটির অনুবাদ হয়ে গেল আরও একটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত। সে সময় এই গানটির তামিল ভাষায় অনুবাদ করেন এম নালাথাম্বি। সিংহলি ও তামিল এই দুটি ভাষাতেই গানটি গাওয়া হতো। তবে ২০১০-এর ১২ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মাহিন্দা রাজাপক্ষে সংসদে এক বিশেষ বিল এনে এ গানটির তামিল অনুবাদটি গাওয়া নিষিদ্ধ করেন। শ্রীলঙ্কায় রবীন্দ্রচর্চার পথিকৃৎ ছিলেন আনন্দ। সিংহলি ভাষায় তিনি বহু রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্র সাহিত্য। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনও করতেন।

All Rights Reserved © Copyright 2025 | Design & Developed by Webguys Direct