X

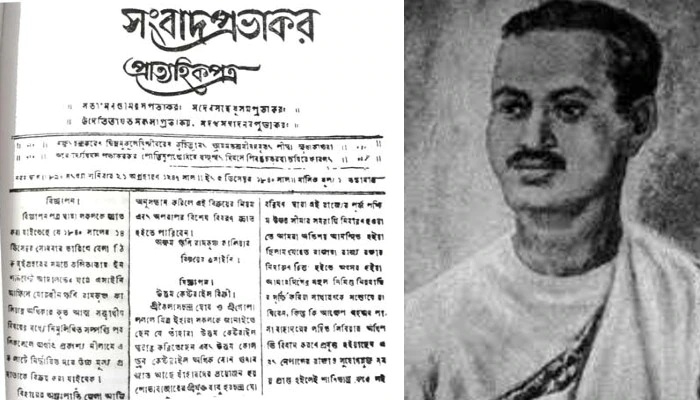

“সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গভরা।” মুদ্রণযন্ত্রের শনৈ শনৈ উন্নতি এবং কম্পিউটারকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ায় আজকের সংবাদপত্রের চেহারাই পাল্টে গেছে। যদিও বিপণন ব্যবস্থা, বিজ্ঞাপনের সংকট এবং অন্তর্জালকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যমের বিকাশ ছাপা সংবাদপত্রের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে, তারপরও আজকের দিনে অনেক পাঠকই ঘুম ভেঙে কাগজে মুদ্রিত সংবাদপত্রের ছাড়া দিন শুরু করতে পারেন না। তাই নানা সংকটের পরেও প্রতিনিয়তই আমাদের সংবাদপত্র শিল্পের আকার বাড়ছে। শুধু সংখ্যাগত দিক থেকেই এই পরিবর্তন তা কিন্তু নয়, রয়েছে গুণগত উন্নতিও। নতুন নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগছে সংবাদপত্রে। ফলে সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চাহিদা ও রুচিকেও সংবাদমাধ্যমগুলো ধরতে চাইছে। আমাদের বাংলা সংবাদপত্রে শুরু যার হাত ধরে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। আজকের বাংলা সংবাদপত্রের শুরু তার হাত ধরেই শুধু নয়, তিনি সংবাদপত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিরও পথিকৃৎ। আজ থেকে ১৯২ বছর আগে (২৮ জানুয়ারি, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ মাঘ ১২৩৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার) পাথুরিয়া ঘাটার যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর এবং তার হাত ধরে প্রকাশ পায় বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ‘সংবাদ প্রভাকর’। যদিও শুরুতে পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। ১৮১২ সালে ৯ ই মার্চ(১২১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন শুক্রবার) নদীয়া জেলার কল্যাণীর কাছে কাঞ্চনপল্লীতে ( বর্তমানে কাঁচরাপাড়া) জন্ম নেওয়া বাংলা সংবাদপত্রের এই দিকপাল দীর্ঘজীবন পাননি। ১৮৫৯ সালের ২৩ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৬৫) শনিবার মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ‘ভাগীরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন’। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি মা-হারা হন। মায়ের মৃত্যুর পর মাতুলালয়ে বড় হওয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর সুযোগ হয়নি পড়ালেখার। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্মৃতিধর এবং অসম্ভব মেধাবী। ফলে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ না হলেও তিনি যুগের থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। সমসাময়িকদের চেয়ে চিন্তা ও চেতনায় এগিয়ে থাকা মানুষটি ইংরেজদের এদেশে আসার পরে প্রসিদ্ধ লাভ করা কবিদের মধ্যে অন্যতম। সমালোচক সজনীকান্ত দাস তার সম্পর্কে বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাচীন যুগের শেষ এবং নতুন যুগের প্রথম কবি। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মোটেই জানতেন না ইংরেজি ভাষা, তবে কাজ চালানোর মতো জানতেন ফরাসি ভাষা। কিন্তু নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনা শক্তি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার গুণে তাকে আধুনিকতার সূচনা পর্বের প্রায় সকল কবিই গুরুর আসনে স্থান দিয়েছেন। বাংলা সংবাদপত্র জগতের এই দিকপালের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই যখন অন্যরা তাকে ভুলতে বসেছে, তখন আধুনিক বাংলা কবিতার উদ্গাতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার চতুর্দশপদী কবিতায় ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত’কে প্রশস্তি করে লিখেছিলেন- ‘আছিলে রাখালরাজ কাব্য-ব্রজধামে/ জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;/ যমুনা হয়েছে পার, তে’ই গোপগ্রামে/ সবে কি ভুলিল তোমা?’ পরবর্তীকালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ‘জীবনস্মৃতি’তে ব্যবহার করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত বোধেন্দু বিকাশ নাটকের গান।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাত্র উনিশ বছর বয়সে সংবাদপত্র সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধে। ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার ব্যয়ভার বহনে এগিয়ে আসেন যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। তারই ব্যয়ে প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হতে থাকে ‘সংবাদ প্রভাকর’। এর কয়েক মাস পরেই ঠাকুরবাড়িতে স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্র থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু ১২৩৯ বঙ্গাব্দে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের হঠাৎ মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে যায় ‘সংবাদ প্রভাকর’। যদিও তার আগেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এর প্রায় চার বছর পর ১০ আগস্ট ১৮৩৬ (২৭ শ্রাবণ ১২৪৩) তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকর’ আবার প্রকাশ পেতে শুরু করে। তবে এবার আর সাপ্তাহিক নয়, এবারে পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করে বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) রূপে। এভাবে প্রকাশনা অব্যাহত থাকে প্রায় তিন বছর। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখে ‘সংবাদ প্রভাকর’কে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তর করেন।সংবাদ প্রভাকর ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদনা করেছিলেন সংবাদ রত্নাবলী (আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ শ্রাবণে) প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিক পাষ-পীড়ন (২০ জুন ১৮৪৬ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন) ও সংবাদ সাধুরঞ্জন। সংবাদ প্রভাকরের মাসিক সংস্করণও প্রকাশ করেছিলেন ১৮৫৩ সাল থেকে। ‘সংবাদ প্রভাকর’ ছিল সে সময়ের উঁচু দরের পত্রিকা। এই কাগজে তখন শিক্ষানবিশ হিসেবে লিখছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র’র মতো লেখকরা। পরবর্তীকালে সংবাদ প্রভাকর-এর ধরন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বন, আজ মিশনারি, কাল উমেদারি, এ সকল যে-সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একাটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।’ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একক কৃতিত্বে সংবাদ প্রভাকর সে সময়ের বাংলা সাহিত্যের ভাগ্য-বিধাতা হয়ে ওঠে। অশিক্ষিত হয়েও ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইংরেজি শিক্ষা, ভারতীয় রীতিতে স্ত্রী শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে প্রগতিশীল মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা সেকালের তো বটেই, এ যুগেও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি যে আধুনিক জীবনের ভাবধারা সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা সংবাদপত্রের সূচনাপর্বেই সংবাদপত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করে দেয়। পত্রিকা সম্পাদনার কারণেই তিনি সে সময়ের সাধারণ মানুষের মনে যেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন তেমনিভাবে তৎকালীন অভিজাত সমাজেরও শ্রদ্ধা আদায় করে নেন। এমনকি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং তার লেখাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করত তৎকালীন ইংরেজ শাসকরা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে একদিকে যেমন সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন, অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্যের সেবা করেছেন। আর এ দুইয়ের সমন্বয়ে দেশপ্রেমের অনন্য নজির তার সংবাদ প্রভাকর। আমাদের হারিয়ে যাওয়া কবিদের রচনা এবং জীবনী প্রকাশ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্নের সন্ধান আধুনিককালের জন্য সঞ্চয় করার সুযোগ করে দেন। দেশের আনাচেকানাচে ঘুরে প্রাচীন কবিদের রচনা সংগ্রহ করে তিনি ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর পাতায় স্থান দেন। তিনি যাদের রচনা ও জীবনী প্রকাশ করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন- ১ আশ্বিন, ১ পৌষ, মাঘ ১২৩০। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)- ১ শ্রাবণ, ১ ভাদ্র ১২৬১। রাম (মোহন) বসু- ১ আশ্বিন, ১ কার্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১। নিত্যানন্দদাস বৈরাগী- ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১। হরু ঠাকুর- ১ পৌষ ১০৬১। রাসু, নৃসিংহ ও লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস- ১ মাঘ ১২৬১। কেষ্টা মুচি, লালু নন্দলাল, গোঁজলা গুঁই- ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১। প্রাচীন এই কবিদের রচনা ও জীবনীর এই সংগ্রহই পরবর্তীকালে সংকলিত হয়ে আমাদের হাতে পৌঁছেছে। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যদি এসব সংগ্রহের দিকে মনোযোগ না দিতেন, তাহলে এসব অমূল্য সম্পদ হয়তো কখনই আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাত না। আজকে আধুনিক সংবাদপত্রে আমরা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, সরেজমিন প্রতিবেদনের যেসব দৃষ্টান্ত দেখি, তারও নজির প্রথম স্থাপন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি ছিলেন ভ্রমণপিপাসু মানুষ। ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভ্রমণ করতে ভালোবাসতেন। ১২ পৌষ ১২৬১ থেকে ২৮ চৈত্র ১২৬১ পর্যন্ত সময়ে পূর্ববঙ্গজুড়ে নৌকায় ভ্রমণ করেন, একেক এলাকায় নদীর ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে সেখানে অবস্থান করে সেখানকার অভিজ্ঞতা লিখে পাঠাতেন সংবাদ প্রভাকরে। তার সেই ভ্রমণাভিজ্ঞতা ‘ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র’ শিরোনামে নিয়মিত প্রকাশ করত সংবাদ প্রভাকর। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, সরেজমিন প্রতিবেদনের উদাহরণ হয়ে থাকা তার সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই। ভুলুয়া জিলার বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘ভুলুয়া জিলায় স্ত্রীলোকাদিগের অত্যন্ত সদ্ব্যবহার দৃষ্টি করিলাম, কি ভদ্র কি অভদ্র সকল জাতির রমণীগণ পথে ঘাটে বাহির হয় না, কেবল মেছুনীরাই বাহির হইয়া বাজারে মৎস্য বিক্রয় করিয়া থাকে। এ জিলায় প্রতারক ও প্রবঞ্চকের সংখ্যা অতি অল্প, কারণ আদালতে জালখতের ও প্রবঞ্চনার মোকদ্দমা অত্যল্প। মনুষ্যসকল স্বাভাবিক ভীত, চোর ডাকাইত নাই বলিলেই হয়, কি জলপথ কি স্থলপথ কোনো পথেই দস্যুভয় নাই, যেকোনো সেখানে দিবারাত্র নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করা যায়, এ সুখ কত সুখ তাহা বিবেচনা করুন। প্রজার মধ্যে সত্যবাদিই অধিকাংশ, তাহারা ভাবতেই স্বধর্মানুরাগী। যে ব্যক্তি অতি দুঃখী সে ব্যক্তিও অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত ক্লেশ পায় না, কেন না অতি অল্পে দিন নির্বাহ হয়, ধান্য সুপারি প্রভৃতি কুড়াইয়া অনায়াসেই উদর পূরণ করিতে পারে।’

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ‘ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র’কে একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা হিসেবে অভিহিত করে লিখেছেন, ‘এই ভ্রমণে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিজের কথার চেয়ে বেশি আছে প্রতিটি এলাকায় তিনি কী দেখেছেন তার নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ। ব্র্রিটিশরা যেসব গেজেটিয়ার প্রকাশ করেছিল পরবর্তীকালে তার সঙ্গে ভ্রমণকারির বন্ধুর পত্রের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। ইংরেজ গেজেটিয়ারের মডেল তার সঙ্গে ছিল না কিন্তু তিনি নিজেই এ মডেল তৈরি করেছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার পর্যবেক্ষণও অমূল্য।’ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব নিয়ে সমালোচকদের অনেকেই মুখর। তার কবিতায় অশ্লীলতা, প্রগতি ও নারীশিক্ষার বিপক্ষে অবস্থানকেও সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, তার সময় ও সমাজ সম্পর্কে। প্রায় অশিক্ষিত এবং আধুনিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত একজন মানুষ যেভাবে দুইটি যুগের মাঝে দাঁড়িয়ে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন, পুরনো এবং নতুনকে মিলিয়েছেন, তার তুলনা শুধু তিনিই। যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবিত্ব শক্তির বাইরে বাংলা সংবাদপত্র জগতে তিনি দৃষ্টান্ত ও নজির স্থাপন করেছেন, তা খুলে দিয়েছে আমাদের চিন্তার দুয়ার। বাংলা গদ্যের বিকাশপর্বে, সংবাদ প্রভাকরের পাতায় তার বিবরণধর্মী রচনা বাংলা গদ্যকে যেমন দিয়েছে দৃঢ়তা তেমনি পরবর্তীদের জন্যও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তার কবিতায় শ্লেষ অলংকারের প্রয়োগে লিখেছিলেন, ‘কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর, যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।’ তার মৃত্যুর প্রায় ১৬৩ বছর পরে এসেও আজও স্পষ্ট তার প্রভা। বাংলা সংবাদপত্র জগতের এই দিকপাল সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘কোনো কোনো ব্যাপারে বিশেষত পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে বিস্ময়কর প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। ...সংবাদ, রাজনৈতিক মন্তব্য, ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় ও আধুনিক শিক্ষা প্রচারে ঈশ্বরগুপ্ত যথেষ্ট মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ, সমাজ, সাহিত্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা তার পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তাই তাকে বাংলা বার্তাজীবীদের গুরু বলা হয়।’ সংবাদপত্র জগতে যে প্রভা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার আলোতেই আজকের আধুনিক বাংলা সংবাদপত্র তার পথ খুঁজে নিচ্ছে।

* তথ্যসূত্র: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী প্রথম খণ্ড, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র। সৌরভ মন্ডল....

All Rights Reserved © Copyright 2025 | Design & Developed by Webguys Direct